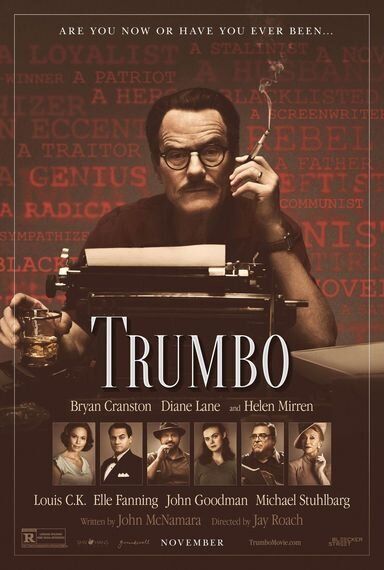

<트럼보>라는 영화를 봤다. 매카시즘의 광풍이 휩쓸었던 냉전시대 미국, 공산주의자라는 이유만으로 작품 활동을 중단당한 극작가 '달튼 트럼보'의 실화를 기반으로 만들어진 작품이다. <로마의 휴일> 역시 가명을 쓰던 그의 작품이었으며, 이 가짜 극작가의 이름을 단 채 아카데미 원작상을 수상했다는 사실만으로 관람하고픈 구미가 당겼다. 예고편만 보고 영화가 몹시 끌린다니, 홍보를 무척 잘했다는 생각이 들었다. 그랬다가 영화를 관람한 뒤에는 오래된 진리 하나를 되새기게 되었는데, 작품이 좋으면 홍보하기도 좋다는 거다. 영화는 기대 이상이었다. 극적인 실화를 고전적인 문법으로 잘 담아낸 연출, 좋은 연기, 보석처럼 빛나는 대사들. 모처럼 미덕으로 꽉 찬 영화를 관람하니 기분도 덩달아 넉넉해졌다.

하지만 극장 문을 나섬과 동시에, 넉넉해졌던 딱 그만큼 도로 우울해졌다. 부조리한 현실을 타파하는 휴머니즘 스토리는 그 부조리가 영화 속에 머무를 때만 시원한 법이다. 매카시즘, 예술 억압의 역사들을 오늘의 한국 사회와 비교하는 건 이제 진부할 정도다. 당시 미국에서는 합법적인 정당이었음에도 불구하고 폭압의 수단으로 쓰인 '공산주의'는 오늘의 한국에 와서 정당한 권리투쟁을 묵살하는 단어, '종북'이 된다. 감독 '제이 로치'가 "그 시절을 힘들게 이겨낸 영화인에 대한 헌사"라며, "다시는 정치적 신념으로 예술가가 탄압받는 일이 없기를 바란다"는 말을 덧붙인 이 따뜻한 영화가 어느 순간 서늘하게 느껴지는 이유다.

<트럼보>의 전후 미국 사회에서 오늘의 한국을 발견하는 것은 너무나도 쉬운 일이다. 하지만 내 눈에 조금 더 겹쳐 보였던 장면은 따로 있다. 영화계 노동자들의 처우 개선을 위한 투쟁을 지지한다는 이유로 '반국가활동인사'로 몰린 트럼보와 동료들. 블랙리스트에 올라 모든 작품 활동을 차단당하고, 대법관의 구성이 보수화되면서 끝내 징역까지 살고 나오는 이 열 명의 인사들은 영화에서 '할리우드 텐'으로 불린다. 이 '할리우드 텐'에게서 나는 해직 언론인 선배들의 얼굴을 보았다.

예술인과 언론인의 영역에는 다소 차이가 있지만, 그럼에도 '할리우드 텐'과 해직 언론인들은 닮았다. 불이익을 무릅쓰고 할 말을 하는 용기가 겹쳐 보이지만, 그 때문만은 아니다. 생계수단과 직업적 자부심을 빼앗기고, 부당한 소송으로 고생하는 상황들 역시 교차하지만, 또 그게 전부는 아니다. '할리우드 텐'과 해직 언론인 선배들의 교집합에 가슴이 가장 시큰했던 부분은, 영화가 세심하게 그려내고 있는 이들의 사생활이다.

공산주의자라는 낙인이 낯선 딸에게, 그게 왜 잘못된 것이 아닌지를 위트 있게 설명할 줄 아는 아빠. 무고한 옥살이 중에도 예의 그 글 솜씨로 아내를 위로할 줄 아는 남편. 트럼보는 좋은 아빠이자 좋은 남편이었다. 하지만 언제 끝날지 알 수 없는 부당한 현실을 끊임없이 몸으로 부대껴내다 보면, 언제나 좋은 사람이기는 쉽지 않다. 트럼보도 그랬다. 여러 개의 가명으로 미친 듯 대본을 찍어내면서, 아내와 아이들에게 소홀해지고 때론 거칠어졌다. 정의를 위한 싸움이란 대의 앞에, 곁을 지켜주고 있는 이들을 잊어버리기 시작했다.

다행히 트럼보의 가족들은 지혜로웠다. 그들의 인내와 지혜가 트럼보로 하여금 잊고 있던 것들을 다시 보게 해주었고, 트럼보 역시 그것마저 놓칠 만큼 어리석지는 않았다. 하지만 '할리우드 텐'의 모든 가족들이 트럼보의 가족들만큼 따뜻했던 것은 아니다. 그의 다른 동료는, 막막해진 상황을 견디지 못하고 떠나는 가족을 바라봐야만 했다.

오해가 없었으면 한다. 내가 아는 해직 언론인 선배들은 여전히 좋은 남편이자 좋은 아버지이다. 그리고 그 가족들 역시 트럼보의 가족들이 그랬듯, 함께 인내하며 이 시간을 잘 지켜내고 있다. 하지만 중요한 것은, 그렇다고 이 시간이 결코 안락한 건 아니라는 거다. "학교에 낼 서류에 아빠 직업을 뭐라 쓰느냐" 묻는 말에 갑자기 막막했다는 어느 선배의 이야기가 머릿속에서 빙빙 돈다. 부당한 해고나 번거로운 법정 싸움 같은 건 그래도 의연하게 웃으며 대처할 수 있지만, 이건 좀 다른 영역이다. 웃으며 마주하기는 어렵다.

트럼보는 잘못이 없었다. 그러나 고된 시간을 보내야만 했다. 끝내 그 모든 치욕을 씻어냈지만, 상처 난 시간들은 고스란히 남았다. 그에게 그런 고통을 안겨준 이들이 어떤 대가를 치렀는지 영화는 보여주지 않는다. 그 대신 트럼보의 마지막 연설을 감동적으로 들려준다. "어둡던 시절을 돌아보면서 영웅이나 악당을 찾을 까닭이 없다. 희생자만 있었을 뿐이다"라는.

감독의 선한 의도를 고스란히 지지하지만, 유감스럽게도 '어두운 시절'을 직접 보고 있는 나로서는 '악당이 없다'는 말에 동의하기 어려운 순간이 많다. 공정한 언론을 요구했다는 이유로 온갖 불이익을 당하고 있는 선배들, 때로 그 선배들이 가정에서까지 어려운 순간을 마주한다는 이야기를 들을 때면 참담한 심정을 숨길 수가 없다. 잘못은 누가 하고 있는데, 왜 그 잘못을 바로잡으려 나선 이들이 이런 고통을 받아야 한단 말인가. 이 모든 것이 제자리를 찾는 날은 언제일까. 그 날이 오면, 이 고통을 안겨준 이들은 그 대가를 치르긴 할 것인가. 그러지 못했던 장면들은 역사책 몇 페이지만 뒤져보면 줄줄이 쏟아진다.

해직언론인들의 이야기를 다룬 영화 '7년-그들이 없는 언론'의 장면들.

영화 <트럼보>는 냉전 시대 미국의 이야기다. 이제는 회복된 상처의 이야기다. 나는 이번 주말에 전주국제영화제에서 상영되는 김진혁 PD의 <7년-그들이 없는 언론>을 보러 간다. 지난 7년 동안의 해직 언론인들을 다룬 다큐멘터리다. 오늘 우리 사회의 이야기다. 아직도 깊어지고 있는 상처의 이야기다. <트럼보>는 마음이 넉넉해지는 영화였지만 <7년>을 보고난 마음은 얼마나 무거울지, 벌써부터 걱정이 된다.

<트럼보>의 엔딩 크레딧 화면에는 실제 '달튼 트럼보'가 1959년에 했던 인터뷰 화면이 나온다. 가명으로 활동했기 때문에 받을 수 없었던 아카데미상을 수상한다면 어떻게 할 것인지 묻자 대답이 인상적이다. 내 딸이 그동안 아버지가 누구인지 떳떳하게 말하지 못했다. 상을 받는다면 그 상을 딸에게 건네주며 이렇게 말할 것이다. "우리는 이제 이름을 돌려받았다"고. 해직 언론인 선배들의 이름에서, '해직'이란 이름을 떼어내고 싶다. 비단 해직 선배들 뿐 아니라, 이 나라의 모든 기자, PD가 돌려받아야 할 이름이기도 하다. '언론인'이라는 그들의 이름을 온전히 돌려받는 날은 언제가 될 것인가.

* 이 글은 PD저널에 게재된 글입니다.