‘20만원으로 뭘 할까?’ 광주 광산구 구내식당에서 일하는 정순(56)씨는 요즘 행복한 고민에 빠져 있다. 시급이 지난해 6080원에서 올해 8190원으로 뛰면서 150만원이던 월급이 20만원가량 오르기 때문이다. 2014년부터 생활임금제를 시행하고 있는 광산구는 전체노동자 평균임금의 50% 수준을 최저임금으로 정하라는 경제협력개발기구(OECD)의 권고를 반영해 생활임금을 정한다. 광산구 소속 노동자 임금은 생활임금제를 시행하는 지자체 가운데서도 최고 수준이다.

정씨는 우선 오른 월급으로 노후대비를 위한 저축을 할 계획이다. 그는 “노후에 자식들에게 돈 달라고 할 수도 없는 것 아니냐. 구청에서 함께 근무하는 남편도 곧 정년이어서 부지런히 저축을 해야 한다”고 말했다. 정씨는 또 오랜만에 구내식당 동료 ‘여사님’들과 회식할 계획도 세우고 있다. “다들 여가생활도 누리고 가족들과 외식도 할 생각에 들떠 있다”고 정씨는 전했다.

생활임금제의 최우선 목표는 노동자에게 안정된 생활을 위해 필요한 수준의 임금을 주는 것이지만, 노동자 개인을 넘어 기업과 사회 전반에 미치는 긍정적 파급 효과도 크다. 황선자 한국노동조합총연맹 중앙연구원 선임연구위원은 “외국의 여러 연구를 보면 생활임금제는 근로자 사기 진작, 이직률 하락, 결근 감소, 생산성 증가 등에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다”고 말했다. 또 “저임금 노동자의 구매력도 증가해 ‘임금 인상→소비 촉진→경기활성화→임금 인상’의 선순환 구조에 기여한다”고 덧붙였다.

권순원 숙명여대 교수(경영학과)는 “영국 런던시 조사에서는 생활임금 지급 기업의 사용자 80% 이상이 노동생산성이 높아지고 결근율이 25% 정도 낮아졌다고 답했다. 2007년 생활임금을 도입한 바클레이스은행에선 식당과 청소 노동자의 고용유지 비율이 각각 54%에서 77%, 35%에서 92%로 증가한 것으로 나타났다”고 설명했다. 생활임금제 시행에 따라 일시적으로 비용이 증가할 수는 있지만 생산성 향상 등으로 사용자가 누리는 이익이 더 크다는 것이다.

■ “아직은 준최저임금 수준”…시급·예산도 제각각

하지만 이런 선순환 구조가 만들어지려면 우선 실질적인 생활임금이 지급돼야 한다.

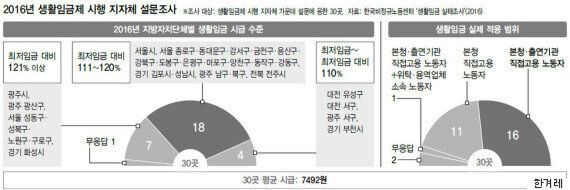

한국비정규노동센터가 ‘생활임금실태조사’ 보고서에서 기초단체 28곳을 대상으로 조사한 올해 생활임금 평균 시급은 7145원이다. 최저임금(6030원)보다 18.5% 높긴 하지만 중소기업중앙회가 발표하는 제조업 단순노무종사자의 시중노임단가(8209원)에는 한참 못 미친다. 최저임금보다 20% 이상 높게 생활임금을 정한 지역이 23%에 지나지 않았고 60%는 최저임금보다 10~20% 정도만 높은 금액을 준다. ‘현재 생활임금은 준최저임금 수준’이라는 지적이 나오는 이유다.

지자체별로 제도 내용도 천차만별이다. 당장 시급부터 차이가 난다. 가장 높은 광주 광산구가 8190원, 가장 낮은 광주 서구는 6520원이다. 소요 예산 차이도 크다. 광주 북구는 생활임금 적용 노동자가 63명, 예산은 4100만원에 그쳤지만, 전북 전주시는 적용 노동자가 569명, 예산은 14억원이었다. 인구나 재정 규모가 서로 비슷한 서울의 기초단체 중에서도 강북구의 관련 예산은 4341만원으로 성북구 생활임금 예산(7억1천만원)의 6.1%에 지나지 않는다.

이 때문에 일부 지자체에 대해선 ‘생색내기용 사업이 아니냐’는 비판이 나오는 실정이다. 지난해 6월 생활임금을 처음 도입한 전주시에서는 공무원, 시의원, 경영계, 노동계 인사 등으로 구성된 전주시 생활임금심의위원회가 전주시의 예산부족을 이유로, 2015년 생활임금을 당시 최저임금 시급 5580원보다 고작 480원 높은 6060원으로 책정하면서 시민단체의 반발을 사기도 했다.

■ 용역업체 노동자 포함한 곳은 성북구뿐

대부분의 지자체가 생활임금제 적용 대상을 지자체의 직접고용 노동자로 한정지으면서 혜택을 받는 노동자가 소수에 그친다는 지적도 나온다. 생활임금 조례를 제정한 47개 지자체의 사례를 비교한 보고서의 자료를 보면 서울 강북구·광진구 등 40%(19곳)에 이르는 지자체가 직접고용 노동자는 물론 용역·위탁업체 노동자에게까지 생활임금을 적용하도록 하고 있지만, 의무조항은 아니다. 서울 노원구·동대문구, 광주 광산구 등 9곳 지자체는 조례에서 이를 의무조항으로 명시했지만, 아직 시행은 하지 않고 있다.

현재 용역업체 노동자에게도 생활임금을 주는 지자체는 성북구가 유일하다. 성북구의 경우 올해 청사 내 폐회로텔레비전(CCTV) 모니터링을 맡을 용역업체 입찰공고에 구 생활임금(7585원) 적용 의무를 명시하고, 계약금액에 이를 반영하기로 했다. 성북구 관계자는 “매달 급여명세서를 통해 실제 생활임금 지급 여부를 확인하고 용역비를 지불하기 때문에 이행에 문제가 없을 것으로 보인다”고 말했다.

이런 문제들 때문에 ‘생활임금제 바람’을 회의적으로 바라보는 시선도 있다. 전국민주노동조합총연맹의 한 관계자는 “생활임금은 어느 수준까지, 어떤 범위까지 높이자는 것인지 불투명하고 적용의 수혜를 받는 이들이 제한적”이라고 말했다. 또 그는 “민간 영역에 수백만명의 저임금 노동자들이 있는 상황에서 지자체 중심의 생활임금 논의는 한계가 있다”며 “최저임금의 현실화가 더 시급한 과제일 수 있다”고 말했다.

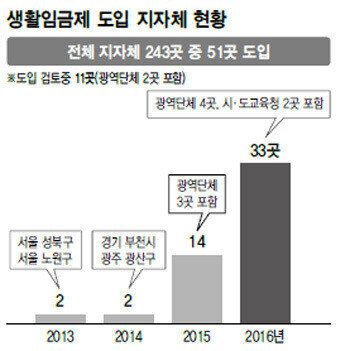

이남신 한국비정규노동센터 소장은 “생활임금제가 단체장의 성향이나 예산 사정에 따라 좌우되지 않으려면 적용 대상을 규정할 때 원칙적으로 ‘의무 적용’을 명시해야 하고, 민간 확산을 위해 지자체의 용역업체 노동자까지 포함해야 한다”며 “앞으로는 생활임금을 시행하는 지자체가 몇 개로 늘어나는가보다 얼마나 취지에 맞게 시행되는지가 중요하다”고 지적했다.

생활임금제(living wage)

1990년대 미국 내 시민단체들의 최저임금 인상운동이 기업의 반대로 무산되면서 대안으로 대두됐다. 1995년 미국 메릴랜드주 볼티모어시에서 처음 생활임금조례가 제정된 뒤 보스턴, 로스앤젤레스, 시애틀, 뉴욕시 등으로 번졌다. 영국에서도 2001년부터 노동·종교·이민단체 등이 결합한 단체 ‘런던시티즌’이 미국 사례를 좇아 생활임금 운동을 전개했다. 이 운동의 결실로 2005년부터 런던시는 시 산하기구를 통해 해마다 생활임금 기준을 발표하고 있다. 공공부문 중심의 미국 생활임금제와 달리 영국에선 ‘기업 인증제’를 통해 대학, 병원, 민간기업까지 적용 대상을 확대했다. 영국 보수당 정부는 올해 4월부터 국가생활임금제를 도입해 25살 이상 노동자에게 시간당 7.20파운드(한화 1만3000원)의 생활임금을 적용하기로 했다.