"얘는 한국에서 왔어. 그 삼성의 나라 (the country of Samsung) 말이야."

함께 다니면서 나이로비에 대한 이야기를 나누던 아저씨가 나를 소개할 때 곧잘 하던 말이다. 삼성의 나라에서 온 친구. 이 말에는 '대단한 기술력을 가지고 여러 가지 제품들을 만들고 세계에서도 유명한 회사가 있는 나라에서 왔다'는 그런 메시지가 담겨 있었다. 나이로비의 유명한 쇼핑몰들에는 삼성과 엘지의 전자제품들이 가득했고, 유명 스마트폰 상표를 가진 덕분에 삼성이라는 이름은 그 어떤 상표보다도 입지가 강한 것처럼 보였다 (최근에는 중국 브랜드들도 급성장하고 있다).

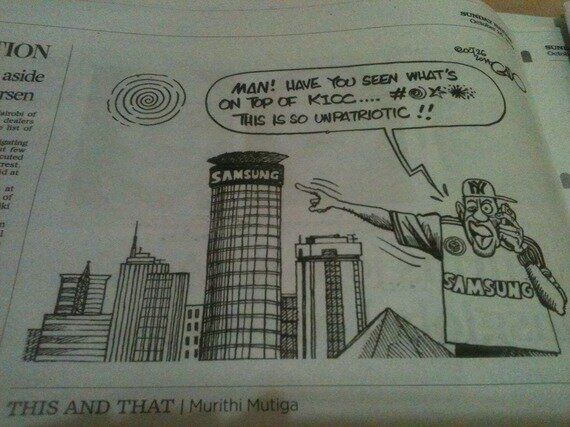

"You've Seen What's on Top of KICC?" (KICC 꼭대기에 뭐가 붙어 있는지 봤어?) GADO라는 이름으로 알려진 고드프리 므왐펨브와(Godfrey Mwampembwa)의 작품

(케냐 신문 Sunday Nation, 2014년 10월 29일)

삼성의 나라에서 온 탓에(?) 느낀 복잡한 감정

아저씨가 나를 삼성의 나라에서 왔다고 소개할 때마다 뭐라고 말을 해야 할지 난처하게 느껴질 때가 많았다. 부정을 하자니, 국내에서도 '삼성공화국'이라는 말을 쓸 정도이니 '삼성의 나라'라는 말도 사실 틀린 말이 아니었다. 또 한국에 대한 질문에는 북한과 교회가 자주 등장할 때도 있었기 때문에 차라리 이게 설명하기에 편하다(?)는 생각까지 들었다. 하지만 그렇다고 부정을 하지 않으려니 그 기업의 '유명세'에 의존해서 내가 나고 자란 나라가 설명되는 것 같아서 찜찜하고 불편했다. 이 회사에서 노동하다가 죽어간 사람들이 있고, 한국사회가 안고 있는 부패 및 경제문제들이 이 회사와 같은 재벌들과 연관되어 있다고 하나하나 설명하는 것도 어려웠다. 언젠가는 나이로비에서 이정표처럼 유명한 케냐타 국제 컨벤션 센터(Kenyatta International Convention Center; KICC)의 꼭대기에 등장한 거대한 삼성의 광고(사진 참조)를 보면서 미묘하게 '부끄러움'이 느껴졌다. 예전에 어르신들이 외국에 나가서 한국 기업들의 광고를 보면서 자랑스러웠다는 감정과는 많이 상반되는 감정이 아니었을까 싶다.

케냐 독립 50주년에 등장한 한국

나이로비에서 접한 한국의 이미지는 경제성장을 '빠르게 성공적으로' 일군 나라였다. 2013년 12월, 케냐의 독립 50주년을 앞두고 보고 들은 사설이나 뉴스에는 1963년 독립 당시에 비슷한 경제 수준에 있었던 한국이나 싱가포르의 사례를 언급하는 경우가 많았다. 쉽게 말하면 한국이나 싱가포르가 저렇게 앞서 나가는 동안 케냐는 여기까지밖에 못 왔다는 이야기들이었다. 현금을 뽑으려고 들어간 은행의 경비원에서부터 동네에서 마주치는 어르신들까지 어디서인가 보고 들은 한국에 대한 이야기를 내 앞에 늘어놓으면서 한국이 그만큼 발전하는 동안 케냐는 이렇게 머물러 있으니 창피하다고 말씀하셨다.

시간이 없어서 그냥 웃고 넘어갈 때가 많았지만, 아주 가끔은 "그렇게 케냐와 한국을 비교하는 것은 좀 어려운 문제인 것 같은데요"라고 내 생각을 공유하기도 했다. 소위 말하는 그 경제성장이 이루어지던 냉전시대에 한국의 위치는 특수했다, 정치와 사회의 자유가 없었고 많은 사람들이 군사독재에 희생되기도 했다, 사용되는 언어만 50여 개가 넘는 케냐와 한국의 발전을 같이 놓고 논하는 것은 어렵다 등 케냐를 '변호하는' 입장에서 이런저런 의견을 피력하기도 했다. 케냐 사회에 관심이 많은 연구자의 입장에서, 경제적인 수치에서 뒤처진다고 케냐의 다른 가치들이 평가되지 못하는 것도 안타까웠다.

Maendeleo ni mzuri (Development is good)

세계은행의 분류기준에서 케냐는 중도국(middle-income country) 수준으로 여겨지고 있지만 여전히 최빈국들이 겪는 문제들에서 자유롭지 못하다. 개발에 있어서 지역 불균형이 심한 부분도 큰 문제인데, 상대적으로 많이 소외된 북부지방에 사는 누군가가 나이로비에 간다고 하면 "아, 케냐에 간다고?"라는 농담을 할 정도로 많은 혜택이 나이로비를 중심으로 하는 중부지역에 주로 집중되어 있다. 언젠가 북서부 지역의 한 낙후된 지역을 방문할 때, 도로포장이 끊기고 흙길이 시작되는 지점을 통과하면서 동행하고 있던 지인은, "이제부터는 케냐가 아니야"라고 말하기도 했다.

케냐에서 경제개발이나 성장을 대하는 사람들의 반응은 긍정적일 때가 많았다. 아니, 긍정적이어야만 했던 것 같기도 하다. 나라가 이렇게 못사는데, 당연히 개발을 해야 한다는 생각을 가진 분들과 대화를 하면 늘 "Maendelo ni mzuri (개발(또는 발전)은 좋은 거지)"라는 대답이 돌아왔다. 심지어 당장의 도로공사나 빈민가 철거 등으로 피해를 겪을 수밖에 없는 사람들조차도 개발에 대한 무한 긍정을 표시해서 당황스러울 때가 많았다. 지금 저 아파트 단지가 들어서면 당장 동네 사람들이 걸어 다니는 길이 사라지고, 그 새로운 고속도로가 통과하면 수많은 사람들이 살아가는 시장과 빈민촌이 철거되지만 그에 대한 질문과 논의를 제기하는 사람들의 목소리는 너무 작았다.

한국에도 빈곤이 있니?

케냐에서 지낸 15개월의 시간 동안 내가 자주 타고 다니던 마타투(Matatu; 케냐에서 흔한 중소형버스)의 노선은 한 대형 빈민가로 들어가는 길과 연결되어 있었다. 가끔 옆자리 승객과 통성명을 하고 대화를 나눌 때도 있었는데, 그럴 때면 자주 받았던 질문들 중의 하나가 한국에도 빈곤이 있냐는 질문이었다. 나는 당연하다고 말했지만, 상대방은 창밖으로 비치는 거대한 빈민가의 끝없이 이어지는 양철지붕들을 가리키면서, "이런 빈곤이 있다고?"라고 되물었다. 그러면 나는 그런 것은 아니라고 말할 수밖에 없으면서도 다른 맥락의 빈곤이 있다는 것을 설명하는 것이 쉽지 않았다.

물론, 폐지로 가득 찬 리어카를 끄는 노인들과 빚에 허덕이면서 자살을 선택했다는 한국에 있는 사람들이 겪는 빈곤과 하루 종일 노동해서 가족들이 저녁으로 먹을 수 있는 옥수수가루를 살 수 있는 푼돈을 벌어 빈민가로 돌아가는 빈곤을 같이 놓고 논하기는 어렵다. 하지만 성장의 내용과 속력에 대한 질문이 없다면 어떤 어려운 일들이 닥치는가에 대한, 그리고 그저 빈민가를 없애고 도로와 건물을 더 짓다 보면 겪을 수 있는 불평등은 얼마나 수정하기가 어려운가에 대한 고민은 케냐에서도 '삼성의 나라'에서도 계속되는 것 같다.

케냐 나이로비에 있는 한 건물에 붙어 있는 삼성의 광고판. 2013년 4월 17일.