지난달 11일 서울 마포구 망원동 포은길 인근 이른바 ‘망리단길’의 한 주택가 대문에는 “쓰레기 투기와 흡연을 금지한다”는 내용의 경고문이 나붙어 있었다. 이 경고문에는 “카페 손님은 해당 매장 앞에서 사진 촬영을 부탁드린다. 화분 파손이 잦아 적발 시 손해배상 청구한다”는 내용까지 적혀 있었다. 인근 카페를 찾는 손님들이 집 앞에서 담배를 피우거나 쓰레기를 버리거나 화분을 훼손하는 일이 잦아지자 주민이 경고문을 만들어 붙인 것이다.

이 동네에서 1989년부터 30년 가까이 세탁소를 운영하고 있는 이아무개(61)씨는 “금요일만 되면 지하철 6호선 망원역 앞 거리가 젊은 사람들로 붐비는 번화가가 된다. 예전에 조용하던 동네가 산만해져서 살 수가 없다”고 말했다. 이씨는 “동네가 ‘발전’이란 걸 하면서 이곳 월세가 뛰어 세입자들은 은평구 증산동이나 응암동으로 이사를 많이 간다”고 말했다. 그는 상가 임대료가 올라 당초 보증금 1000만원에 월세 50~60만원이었던 가게들이 지금은 월세를 100만원 넘게 내야 한다고 분위기를 전했다. 이씨는 “문제는 이렇게 인기있는 시절이 얼마나 가느냐다. 언제 인기가 식을지 모르니 상인들이 다들 불안해한다”고 말했다.

망리단길이란 이름은 망원동의 ‘망’자에 용산구 이태원2동의 명소인 경리단길을 합친 말이다. 인근의 홍대, 합정동, 상수동의 높은 임대료를 감당하기 어려워진 젊은 소상인들이 망원시장 뒤 주택가로 카페나 식당 등 점포를 옮기면서 형성된 지역이다. 최근 몇 년 사이 젊은이들 사이에서 ‘핫 플레이스’로 떠올라 평일에도 관광객이 많이 찾지만, 정작 이 지역에서 오랫동안 살아온 주민들은 불편함을 호소하는 것이다.

이런 문제는 종로구 북촌 한옥마을, 이화동 벽화마을 등도 비슷하다. 평범한 주거지가 인기 상권이 되면서 몰려드는 인파로 쓰레기와 소음, 사생활 침해에 몸살을 앓고 있다. 관광객들의 도를 넘은 행동이 주민들의 삶을 침범하는 것이다. 이와 함께 많은 관광객들로 인해 월세나 전세 가격이 오르면서 해당 지역에 오래 살아온 주민이 이주해야 하는 ‘투어리스티피케이션’ 현상까지 나타나고 있다.

이런 문제들 탓에 지난해 망원동 주민들은 ‘망리단길 부르지 말기 운동’까지 벌였다. 약 2만4천명이 가입한 페이스북 페이지 ‘망원동좋아요’를 중심으로 망원동 일대가 떠들석한 상가 일색으로 변하지 않길 바라는 주민들이 힘을 모은 것이다. 이들은 지난해 7월 포털사이트 네이버의 지도에 표기된 ‘망리단길’ 지명을 지워달라고 요구했다. 이들은 “망원동 상가 임대료가 폭등하고 주민들은 집값이 저렴한 지역으로 이사를 가야 하는 상황이 됐다. 음식점과 카페가 늘었지만, 생활편의시설은 줄었다”며 “새로 진입한 젊은 상인들이 임대료 걱정 없이 오랫동안 장사하고, 모두가 오래오래 살고 싶은 동네이고 싶다”고 외쳤다.

주민들의 노력 덕인지 최근 1년 사이 ‘망리단길’이 하향세로 접어들었다는 분석도 나온다. ‘맘편히장사하고픈상인모임’(맘상모)의 쌔미 활동가는 “떠오른 지 얼마 안 된 망리단길이 하향세다. 소셜미디어에서 ‘망리단길’이란 키워드를 검색해보면 예전만 못하다. 상권의 인기가 줄어 상인들이 이 지역을 떠날지 고민하는 시점이 조만간 올 것 같다”고 내다봤다.

이것은 2011년 이후 급속도로 상권이 확장된 경리단길과 망리단길, 최근의 (서울 중구) 중리단길까지 이어지는 ‘단명 상권’의 한 단면이라는 진단이 나온다. 책 ‘골목사장 생존법‘을 쓴 김남균 그문화갤러리 대표는 “이들 지역을 보면, 고객들이 ‘치고 빠지기’ 식으로 한 동네를 소비한 뒤 금방 다른 데로 옮겨간다”고 분석했다.

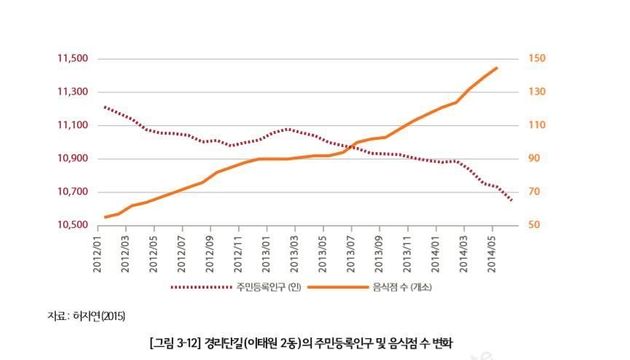

망리단길 등 새 상권이 순식간에 떴다 지는 현상은 ‘오버투어리즘’과 ‘투어리스티피케이션’의 그늘이고, 해당 주민들의 고민이다. 서울연구원이 2016년 펴낸 ‘서울시 상업젠트리피케이션 실태와 정책적 쟁점’ 보고서를 보면, 경리단길의 음식점 수는 2012년 55개에서 2014년 5월 145개로 폭증했고, 주민등록 인구는 1만1300여명에서 약 480명이 감소했다. 이 보고서는 “주거지의 관광지화로 외부의 유동인구가 크게 늘면 기존 거주민이 줄고 지역 고유의 정체성은 사라진다”고 경고했다.