땅바닥이 보이지 않을 만큼 온통 메뚜기로 뒤덮으리라.

메뚜기들이 우박의 피해를 입지 않고 남은 것을

모조리 먹어 치우고 너희가 가꾸는 들나무들도 갉아 먹으리라.

-출애굽기 10장 5절

‘벌레’라는 한국어는 꼭 벌레 같다. ‘걸레’라는 말이 꼭 걸레 같듯이. 어떤 단어에는 원형질의 생각이나 감성이 각인되어 있다. 국립국어원 표준국어대사전에 의하면, 벌레는 “곤충을 비롯하여 기생충과 같은 하등동물을 통틀어 이르는 말”이다. 벌써 ‘하등’이라는 말에서 대상을 얕잡아보려는 기세가 등등하지 않은가.

사전 편찬자조차 태도가 이러하니, 말이 멋대로 굴러다니는 시장바닥에서 벌레라는 단어의 운명이 어떻겠는가. 벌레는 곧 ‘버러지’인데, 이 단어를 발화하는 이들의 마음속에는 발화 대상을 깔보려는 못된 심보가 두둑하다. 맘충(蟲)이니, 진지충이니, 틀탁충이니 하는 벌레보다도 못한 신조어들 역시 곤충이나 다른 절지동물을 혐오하는 오래된 시선에 그 뿌리를 두고 있다.

그러나 왜 그리 미워했던 걸까? 말할 것도 없지만, 이 동물군이 사람의 삶을 곤란하게 했던 기나긴 역사 탓일 것이다. 이를테면, 사람에게 가장 위협적으로 느껴질 동물은 파충류이기 쉬우나, 실제로 사람 목숨을 가장 많이 앗아간 동물은 뱀이나 악어가 아니라 그놈의 모기였다.

흔한 사례는 아니지만, 시드니에 머물던 시절 나는 집 안 벽을 타고 가던, 아무리 쫓아내도 다시 들어오던 개미떼 앞에서 기겁한 적이 있다. 성난 벌떼가 사람을 공격하는 장면은 어떤가. 이(louse)나 진딧물에 대해 사람이 품었던 악감정의 역사도 전혀 얄팍하지 않다.

1945년 종전 후 살충제가 대량 생산되어 여러 국가의 논밭에 살포되었을 때, 농민들은 환호작약했는데 (‘녹색혁명’이라는 단어는 이때 나온다) 누천년을 이어온 지긋지긋한 곤충과의 전쟁에서 이제는 해방이라는 섣부른 해방감 때문이었다.

세계 어디든 인심(人心)의 자리에는 혐오감이나 공포심을 유발하는 절지동물의 심상이 남아 있어서, 이 심상은 영화에서 곧잘 활용되곤 했다. 개미, 벌, 말벌, 모기, 바퀴벌레, 사마귀, 파리, 거미 등을 소재로 한 공포영화는 20세기 후반기 내내 끊임없이 제작되었다. 새천년이 시작되었건만, 이런 흐름에 변함은 없었다.

‘스타워즈 에피소드 2’(2002)의 후미에서 오비완 케노비가 콜로세움 비슷한 곳에서 맞서 싸워야 했던 적은 게를 닮은 거대한 절지동물이었고, ‘스타워즈 에피소드 3’(2005)에 등장하는 흉포한 악당 그리버스(Grievous) 장군의 몸은 그 원형태가 절지동물이었다.

물론 이 모든 이미지의 소음은 혐오감이나 공포감을 곤충 같은 특정 동물에 ‘투사’(投射)하는 잘못된 행위로 인한 것이었다. (이런 투사를 시행하게 되면, 그 대상이 곤충이든 아메리카 인디언이든 동남아 이주 노동자든, 투사 주체는 대상을 마음 편히 혐오하거나 가해할 수 있게 된다.) 그러나 곤충을 소재로 한 모든 예술작품에 이런 식의 투사가 있었던 것도 아님을 우리는 알고 있다.

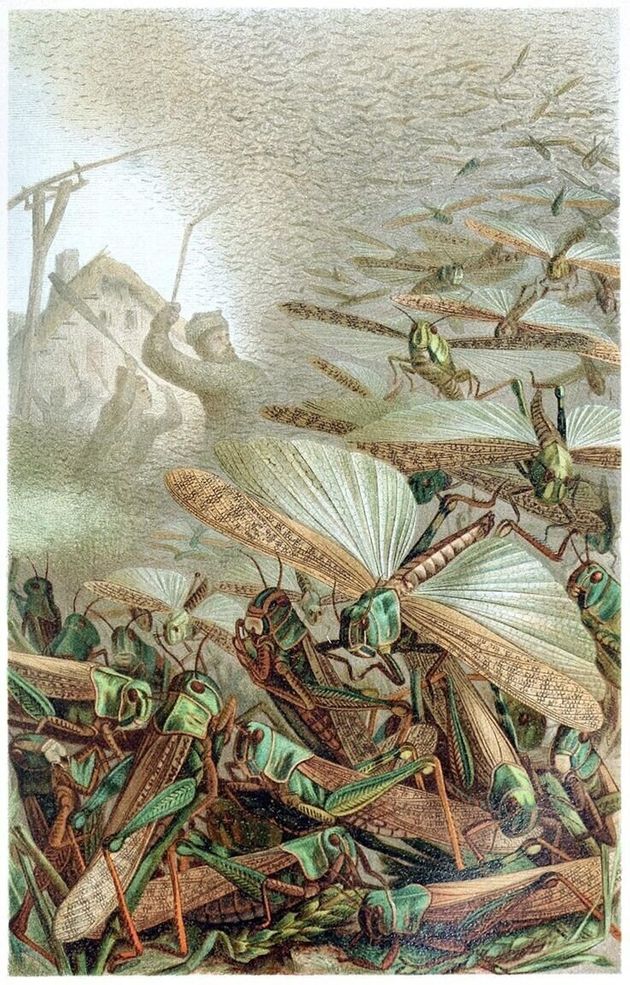

그렇다면 알프레드 브렘(Alfred E. Brehm, 1829~1884, 독일 동물학자)의 ‘메뚜기떼’(Swarm of Locusts, ‘Brehm’s Tierleben’, 브렘의 동물의 생명과 삶 9권에 등장하는 도면)는 어떨까? 메뚜기떼가 천지를 새카맣게 뒤덮고 있고 몇몇 사람이 안간힘을 다해 이들을 퇴치하려고 애쓰는 이 장면 앞에서, 보는 이는 공포감을 느끼지 않을 수 없다. 하지만 브렘은 메뚜기떼에 공포감을 투사했던 것일까, 아니면 사실을 기록했던 것일까?

메뚜기떼에 관한 역사의 기록들은 이 그림이 과장된 것이 아님을 알려준다. ‘바이블’의 출애굽기에 곡물과 식물을 깡그리 먹어치우는 무시무시한 메뚜기떼에 관한 언급이 등장하는데, 역사적 고증에 따르면 기원전 1500~1200년 전의 일로 추정된다. 기원전 9세기 중국(주나라)에서는 메뚜기떼를 퇴치하는 공무원을 별도로 두었다고 하며, 약 2000년 동안 170회 이상 메뚜기떼가 출현했다는 기록이 중국에 남아 있다.

메뚜기떼로 인한 재난의 경험은 신조어로 갈무리되었는데, ‘누리나 메뚜기 때문에 농작물에 입는 피해’를 뜻하는 ‘황재(蝗災)’라는 단어였다. 18세기와 19세기 인도에서 메뚜기떼가 출현했다는 기록이 있으며, 1954년 한 메뚜기떼가 아프리카에서 영국까지 이동했다는 기록도 전해지고 있다. 메뚜기떼는 심지어 신대륙에도 등장했는데, 1875년 미국 서부를 덮쳤을 때 이들이 장악한 면적은 캘리포니아주 면적을 넘어섰다고 한다.

그림 속 메뚜기떼의 출몰

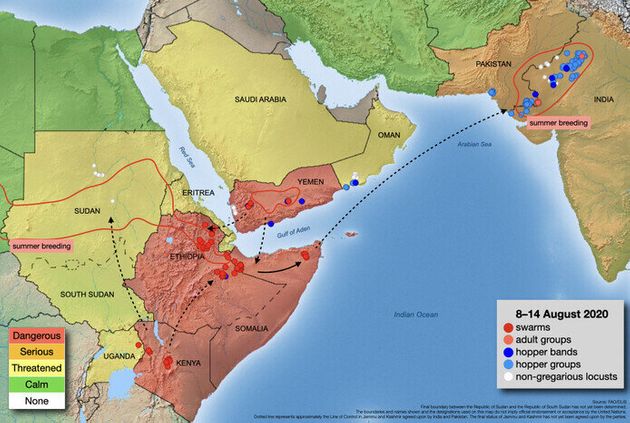

불행히도 이런 역사는 케케묵은 과거사가 아니다. 사실상 20세기의 마지막 해라 할 만한 2019년 말부터 우리는 알프레드 브렘이 19세기 말에 그린 그림 속 장면을 그림 밖에서 목도하고 있다. Covid-19(코로나)가 중국 우한에서 발발하던 무렵, 소말리아와 에티오피아에서는 거대한 메뚜기떼가 목격되었다. 이 사막 메뚜기떼들은 그 뒤 케냐, 우간다, 예맨, 오만, 파키스탄 등지에서 계속해서 발견되었는데, 지난 7월1일에 발표된 세계은행의 자료에 따르면 피해 국가는 23개국에 이르며, 지금 이 순간에도 FAO(유엔식량농업기구)는 이 사태를 비상사태로 다루고 있다.

FAO가 강력한 어조로 경고하는 이유를 우리는 출애굽기의 기록에서 어렵지 않게 짐작해낸다. 보통 크기의 사막 메뚜기떼는 최대 80억 마리를 거느리며, 이들은 하루에 무려 400만 명분의 식량을 집어삼킬 수 있는 것으로 추정된다. 지난 몇 달 새 우리가 보고 있는 세계 곳곳의 산불과 홍수가 그러하듯, 메뚜기떼의 문제도 식량 문제로 귀결되는 셈이다.

하지만 세계의 이상기후와 메뚜기떼는 별도로 다뤄야 할 두 개의 주제가 아니다. 2018년과 2019년 아라비아해 인근의 사막지대를 강타한 비정상적 사이클론과 집중호우 탓에 필요 이상의 습기가 메뚜기 산란지에 축적되면서 메뚜기들의 수가 급증했기 때문이다. 지난 6월 말부터 라오스와 중국 윈난 지역에 출현한, 사막 메뚜기와는 종이 다른 메뚜기떼 역시 그 출현의 원인은 고온과 가뭄 같은 이상기후다.

어느 곤충 종의 급증이라는 문제는 과거의 문제도 아니지만, 먼 나라의 이야기도 아니다. 2014년, 전남 해남 지역에 나타난 메뚜기떼가 농작물에 막심한 피해를 주었는가 하면, 2018년부터 올해까지 3년 내내 매미나방 애벌레들이 한반도의 숲에 구멍을 내고 있기 때문이다. 아마도 ‘코로나 원년’이라 불리게 될 올해엔, 노래기와 대벌레가 매미나방에 합류했다.

그러나 이 모든 이야기는 어느 방송의 용어 그대로 ‘해충’의 ‘공습’인가? 단어에 깃든 사고(思考)의 장막을 거둬내면 사태를 새롭게 인식할 수 있는 법이다. ‘벌레’라는 단어를 뒤엎어 생각해볼 필요가 있듯, ‘떼’나 ‘증식’이라는 단어도 다르게 써볼 필요가 있다. 그러니 누군가를 미워하기 전에, 생각해볼 일이다.

그동안 어떻게 인간떼가 돌연 증식해 지구에 갖은 빨대를 꽂고는 지구의 ‘가용 식량’을 남김없이 먹어치웠던가를. 이 게걸스러움이 어떻게 인간 자신에게 돌아오고 있는가를.